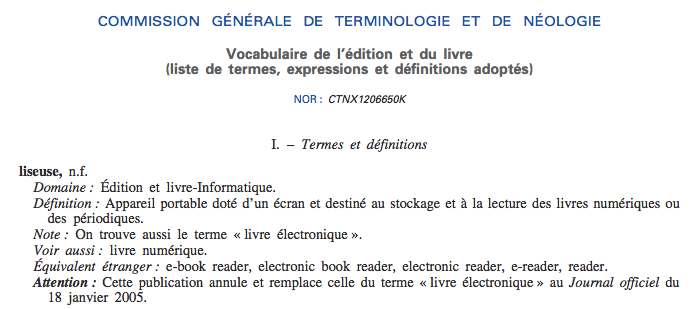

Le livre numérique, c’est « juste » un fichier…

À la jonction entre les deux significations du terme “livre” (livre en tant qu’œuvre de l’esprit ou livre en tant qu’objet matériel), se situent des opérations de mise en forme qui sont transformées radicalement dès lors qu’il s’agit de produire un livre numérique : ces opérations à la fois intellectuelles et artistiques qui participent au sens et au propos du livre conditionnent également sa matérialité, son aspect. Contrairement à ce que certains imaginent, la fabrication d’un livre numérique est tout sauf triviale. Comment ça ? L’édition ne s’est elle pas déjà informatisée depuis de longues années ? N’est-ce pas déjà un fichier informatique qui est aujourd’hui adressé à l’imprimeur ? Qu’il n’y aurait plus qu’à mettre à disposition des e-libraires ? En réalité, le fichier destiné à l’imprimeur n’est en aucun cas utilisable tel quel pour la lecture numérique. Il a été mis en forme en vue d’une impression, et non d’un affichage sur des terminaux de différentes tailles, disposant de différents moteurs de lecture, supportant différents formats. La production de fichiers numériques susceptibles d’offrir une expérience de lecture numérique satisfaisante nécessite le recours à des savoir-faire particuliers ainsi que la mise en place d’un process de production itératif (produire, tester sur différents terminaux, corriger, tester etc.) jusqu’à obtention d’un fichier, en réalité de plusieurs fichiers, de la qualité requise. Que certaines de ces opérations soient ou non sous-traitées à des sociétés extérieures ne change rien à l’affaire : c’est l’éditeur qui est responsable, en particulier devant l’auteur, de la qualité du fichier qui va être mis en circulation. C’est lui qui signe le “bon à publier”.

Ça ressemble au web…

La réalisation d’un livre numérique n’est-elle pas, de ce fait, plus proche dans les compétences qu’elle requiert, de l’activité d’un webdesigner que de celles des maquettistes et des compositeurs du monde de l’imprimé ? Le webdesign est né dans dans un milieu technique très contraint : faible bande passante, performances médiocres et disparité dans l’interprétation des standards des navigateurs, outils frustes, écrans faiblement définis, affichages lents, nombre de polices de caractères limité. Même si les performances des écrans et de la bande passante ont évolué, le talent du webdesigner réside encore aujourd’hui dans sa capacité à intégrer des contraintes qui demeurent fortes pour créer des sites beaux et agréables à consulter, d’une navigation aisée, mais également faciles à mettre à jour et à faire évoluer. Une séparation radicale a aussi eu lieu en ce qui concerne le webdesign : on a rapidement cessé de mélanger dans un même fichier la description et l’expression du contenu des instructions concernant sa mise en forme. Ce qui permet, en modifiant un fichier, de modifier l’aspect de tout un site web. Ce qui offre aussi la possibilité de faire circuler les éléments de contenu et de les afficher dans des environnements graphiques très différents les uns des autres.

À celui qui réalise des livres numériques, le webdesigner pourra enseigner une certaine humilité : ni l’un ni l’autre n’ont sur le résultat final de leur travail le même contrôle absolu que celui dont dispose le maquettiste dans le monde de l’imprimé. Cette philosophie du webdesigner, qui, ayant accepté une certaine perte de contrôle, met tout son talent à proposer cependant la meilleure expérience de lecture et de navigation possible, est très utile au e-book designer. Et les deux métiers ont ceci de commun que pour les pratiquer avec succès, il faut marier une grande sensibilité visuelle avec un intérêt pour la dimension “computationnelle”, le goût de l’image et celui du code.

…mais ce n’est pas le web.

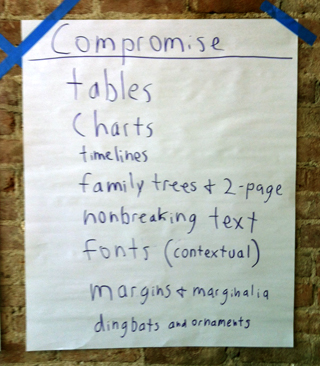

Le webdesign ignore cependant presque tout de ce qu’est un livre, et apporte rarement des solutions satisfaisantes aux problèmes spécifiques posés au ebook designer. Comment permettre le confort d’une lecture immersive ? Cela passe par la réponse à une infinité de questions du type : “Comment gérer les notes en bas de pages ?” “ Comment obtenir un affichage convenable des lettrines ?” “Quel repère dans l’avancement d’un texte si le numéro de page n’est plus attaché, selon la taille de l’écran utilisé pour le lire, à la même portion de texte ?”… Les réponses à ces questions ne sont pas toutes du ressort de celui qui travaille à produire le fichier numérique : certaines sont apportées au niveau du logiciel de lecture, d’autres au niveau du format de fichier. La personne en charge de la production du fichier doit cependant être consciente de la latitude dont elle dispose, afin de l’exploiter au maximum. Les subtiles différences entre les plateformes de vente de livres numériques dans la manière d’accommoder les formats débouchent sur des différences dans l’affichage d’un même livre selon qu’il est acquis sur une ou l’autre plateforme, consulté sur l’un ou l’autre terminal. Le travail de préparation des fichiers ressemble fort aux tests que les développeurs web doivent accomplir sur les différents navigateurs (internet explorer, safari, firefox etc.) dont la plupart ne respectent qu’imparfaitement les spécifications publiées par le w3c. L’utilisation d’un unique fichier, qui procurerait une expérience de lecture parfaitement satisfaisante sur l’ensemble des plateformes et la totalité des dispositifs de lecture est aujourd’hui illusoire, ou bien oblige à s’aligner sur le moteur de lecture le moins performant. Pour qui reste attaché à la qualité, pour qui ne s’en remet pas au hasard pour décider de la forme d’un texte, plusieurs variantes numériques d’un même titre doivent être produites, chacune prenant en compte les spécificités de chaque plateforme.

Je suis loin d’avoir fait le tour de la question, et les modes d’organisation diffèrent grandement selon la taille des maisons d’édition, le nombre et le type de livres produits. Certains secteurs d’édition (guides de voyage par exemple) se prêtent plus que d’autres à la mise en place de process de production quasi automatisés, la structuration des textes se faisant dès l’amont (XML first), les auteurs appelés à travailler directement sur des outils effectuant cette structuration de manière transparente.

J’aurai plaisir à lire vos réactions et témoignages sur ces questions dans les commentaires…